E quindi mo’?

Ciao dalla newsletter che come più o meno chiunque nelle ultime settimane si è trovata a chiedersi e quindi mo’? Dove si va, che si fa? Chi minimizza probabilmente non ha mai avuto un orto o anche solo un balcone: c’è un’enorme differenza tra un orto curato per dieci anni di fila e una pianta di basilico comprata al vivaio due giorni fa. Le cose che crescono hanno bisogno di tempo per formarsi, e questo vale anche per gli spazi che abitiamo, digitali e non. *

*(e non che non sia consapevole dei problemi che ha pure substack su questo fronte: sono la principale ragione per cui ci ho messo un po’ a decidermi a traslocare di qua. Quindi per ora un solo trasloco traumatico alla volta)

Non possiamo ricominciare a fare come facevamo prima, perché come prima non esiste più, e le uniche persone che evocano un glorioso “come prima” a cui tornare di solito non hanno a cuore i nostri interessi. Oltre al fatto che un come prima a cui tornare non sempre c’è, perché nel frattempo c’è stato un sistematico smantellamento di quello che serviva per farlo funzionare, il prima.

(E tutt’altro che a margine: come prima per tantissime persone non era fattibile manco prima: nell’eterno dibattito tra tutto quello che succede online e tutto quello che succede fuori nel mondo, chi sostiene la seconda come unica risposta possibile salta sempre il passaggio: per chi c’è spazio lì fuori? per quali corpi? per quali voci? Applicate il discorso all’ambito che vi sta più a cuore, e vedrete che degli spazi che si sono prodotti online c’era un bisogno non velleitario. Vederli in contrapposizione è uno spreco di energie.)

Di quel come prima, però, una cosa secondo me rimane valida, cioè la funzione che certi spazi dovevano avere: per trovarci. E quindi mo’ proveremo a continuare a trovarci.

Per il resto questo gennaio mi trova ormai tutt’uno con la scrivania per finire il Libro Nuovo™, caragrazia se ogni tanto mi butto in doccia, per il resto del tempo questo è la creatura che gira per casa:

E quindi Libro Nuovo™, che punto è? Francamente ogni giorno mi sembra di avere una risposta diversa. Oggi scappo sventolando le mani come Kermit.

Per il resto, se avete qualcosa da festeggiare potrebbe capitarvi di incontrare sugli scaffali di Eataly uno champagne sulla cui etichetta c’è un cavalluccio marino dall’aria familiare, a cui a breve si unirà un polpo e plausibilmente delle altre creature del mare; è uscito lo spin off di

Linguetta di Andrea Alesci su Scatoline, la collana di Effequ di microsaggi per persone piccole, sul tema Errore, l’uscita scritta da Vanessa Roghi e illustrata da me. Mi piace molto quello che sta facendo Andrea nell’approfondire le diverse parole della collana perché in questo tipo di progetti c’è sempre un mondo dietro la sintesi che arriva sulla pagina, e la newsletter è uno spazio che si presta bene a esplorarlo. Io come al solito ho messo assieme lo scatologico e l’escatologico, perché sono un camallo che ha fatto gli studi alti.

Insomma, un gennaio in cui mi sembra azzeccata la scelta di usare i tardigradi come immagine dei primi sei mesi del calendario. I tardigradi, per chi non avesse avuto modo di incontrarli, sono creature microscopiche che vivono un po’ dappertutto: nelle fumarole vulcaniche, nelle fonti termali, in cima all’Himalaya, nei sedimenti degli abissi oceanici, ai Poli sotto metri e metri di ghiaccio, nelle foreste tropicali. Ma anche nei laghetti e nei praticelli fioriti e in tutti gli habitat più dolci e temperati e pacifici che vi possano venire in mente. Diverse specie di tardigradi possono sopravvivere a condizioni estreme in fatto di temperatura, pressione, radiazioni. Sono uno degli animali più resistenti che si conoscano, MA – e questa è una distinzione cruciale – non sono estremofili. Non prosperano in quelle condizioni. Possono resistere, ma non sono fatti apposta per sopravvivere solo nei posti peggiori dell’universo. Insomma: just because you can withstand harsh conditions, doesn’t mean you have to.

Leggere con le figure

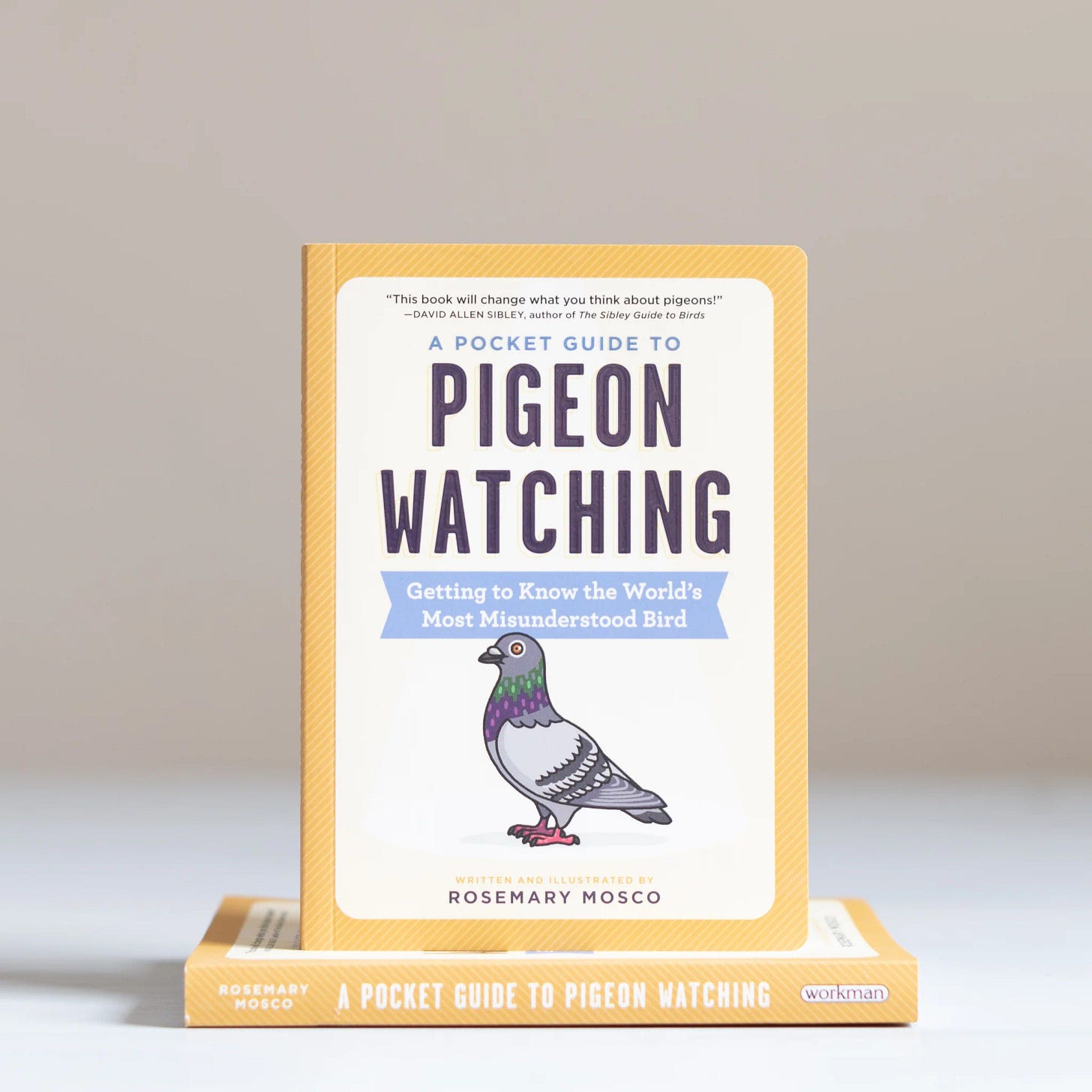

Il fatto che questo libro non abbia una traduzione italiana per me ha dell’incredibile. Non me ne capacito. A Pocket Guide To Pigeon Watching di Rosemary Mosco è esattamente quello che il titolo promette: una guida tascabile per birdwatchers, sui piccioni. I piccioni sono una delle occasioni più comuni di contatto con gli animali non umani che abbiamo: ovunque, anche nelle aree più urbanizzate. Osservarli con più attenzione e non considerarli parte dell’arredo urbano quanto un marciapiede o un semaforo è un modo per rendersi conto anche di tutto il resto, di quanta natura vive con noi, intorno a noi, nonostante noi. I piccioni sono una nostra responsabilità, il fatto che siano così adatti a vivere in mezzo a noi è perché ce li abbiamo portati noi nelle città. La storia dei piccioni è letteralmente la storia della civiltà umana, dell’agricoltura ma pure dell’urbanizzazione. Iniziare a osservare maggiormente la natura che condivide il nostro stesso spazio da una delle creature che facciamo più fatica a considerare natura e non degrado urbano. Oltre al fatto che la scrittura di Rosemary Mosco è tanto esilarante quanto informata e ricca di fonti scientificamente inoppugnabili, motivo per cui non mi capacito che non sia mai stato tradotto: se c’è una cosa che non manca nelle nostre città sono i piccioni, e fare birdwatching in un parco urbano con un tascabile costa comunque meno di qualunque esperienza immersiva fatta con due proiettori in un ex edificio industriale mi sembra un modo più vincente e meno complicato di passare un pomeriggio.

Non dico necessariamente che dopo averlo letto diventerete #teampiccioni, ma potrete comunque alienarvi la società civile raccontando come la nomea di ratti con le ali sia uno slur del tutto immeritato.

Animali peculiari

Voglio dire, che bisogno potrei mai avere delle ai che allucinano per me quando la natura allucina serenamente per conto proprio e con molti meno problemi accessori? Il piccione fagiano o colombo fagiano è la dimostrazione che il modo di dire “se cammina come una papera e fa quack come una papera” non ci prende il 100% delle volte: se cammina come un fagiano, ha i colori di un fagiano, e fa la vita di un fagiano, a volte è un piccione della Nuova Guinea.

Leggere con le orecchie (degli altri)

A proposito di trovarsi, il podcast di questo mese l’ha scelto

Claudia Flandoli. Claudia è una fumettista e illustratrice di cui potreste aver visto il lavoro su alcune uscite italiane come Sulle tracce del DNA e Che brava che sei! di Elena Paolini e Maria Chiara Paolini aka Witty Wheels (consigliatone). In dieci anni e spicci di chiacchiere online io Claudia non l’ho mai ancora incontrata di persona (prima o poi dovrà pur capitare), però è comunque il mio punto di riferimento per tutto quello che riguarda animali ridicoli, usare l’illustrazione per comunicare concetti complessi senza perdere l’umorismo e la leggerezza, periodiche ossessioni musicali, piante d’appartamento, fumetti. Quando arriva

Impronte digitali, la sua newsletter, me la tengo per la colazione del sabato perché voglio leggerla per bene.

“Da sempre penso che il grande trascurato della divulgazione della biologia sia il regno delle piante. Pensateci: sugli animali nemmeno mi soffermo, perché noi umani amiamo tutto ciò che ci assomiglia; i funghi hanno avuto il loro grande revival qualche anno fa e da allora le librerie ne sono invase; virus e batteri, infine, hanno quella capacità di saperci uccidere che ce li rende sempre un po’ frizzantini. Prodotti che ci raccontino bene le piante vanno cercati con un po’ più di tenacia, ma ogni tanto si trovano gioielli. È il caso del podcast di Stefano Mancuso, “Di sana pianta“, in cui in ogni puntata ci racconta la storia di una pianta (o di un gruppo di piante) che ha qualche particolarità: dall’avere un’ottima memoria a essere il simbolo della rivoluzione, dall’essere reduce della bomba atomica ad essere il più vecchio albero sulla terra. Mancuso comunica benissimo l’enorme rispetto che ha per le piante, e, almeno a me, dà immensa soddisfazione quando non nasconde la sua irritazione verso chi, invece, le bistratta. Insomma, questo podcast ha un solo difetto: dura solo 10 episodi.”

Disegnare con gli occhi

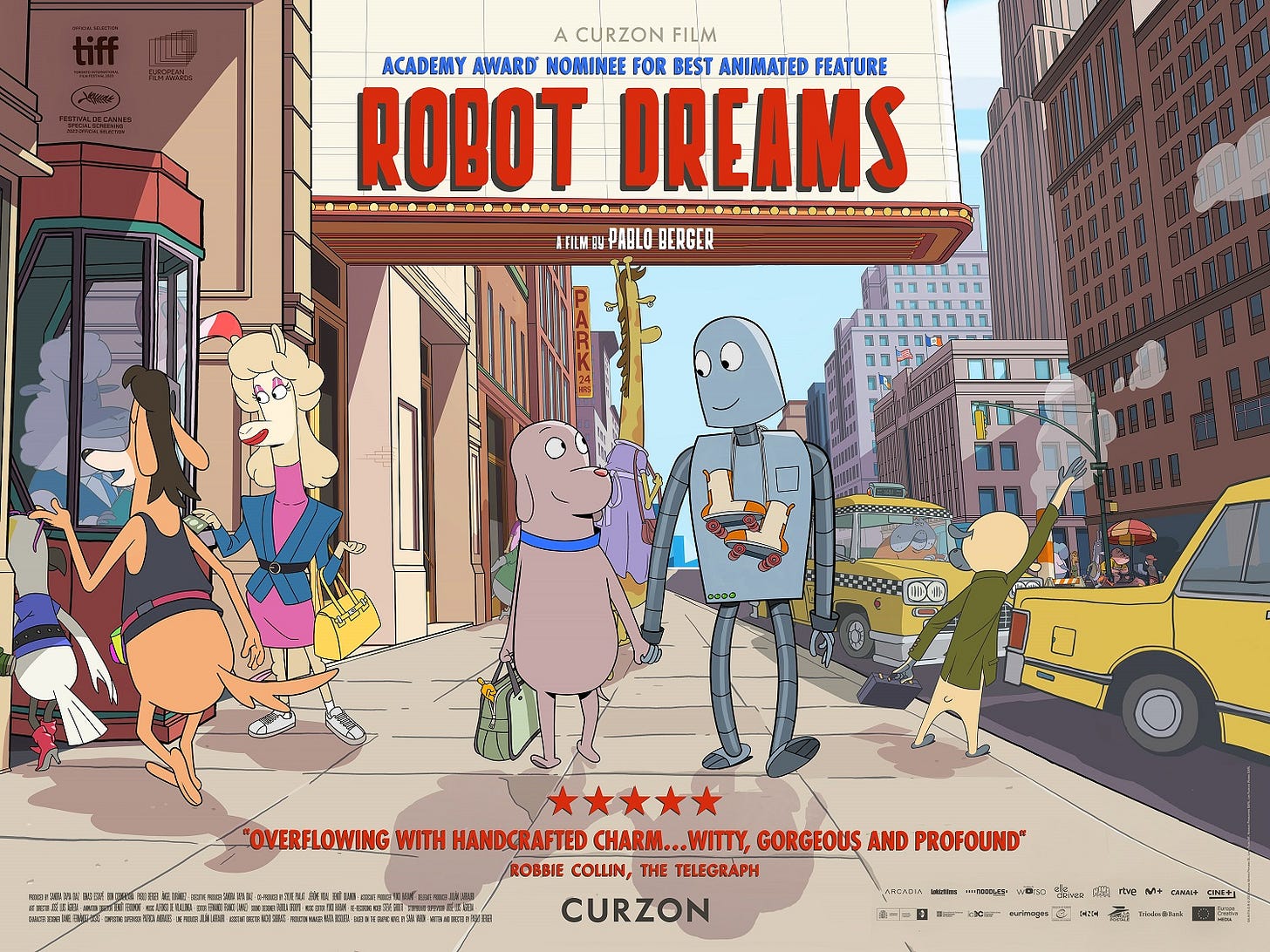

Sull’aereo di ritorno dal Giappone ho recuperato un film che mi ero persa al cinema, aggiungendo alla disidratazione di un volo aereo la disidratazione delle secchie di lacrime versate da qualche parte sopra l’Eurasia, che non so se lo sapete, è molto grande e c’è tempo per piangere moltissimo. Robot Dreams è un film di animazione di Pablo Berger tratto dal fumetto di Sara Varon. Il film è muto, ma tutto quello che non fanno le parole, lo fa la musica, la recitazione, la caratterizzazione impeccabile dei personaggi (Flow sto guardando te, e non con approvazione). Parla di trovarsi e di ritrovare, di chi si prende cura di noi e di chi da noi estrae solo quello che gli serve, di accettare che il finale che desideriamo cambia coi noi nel corso del tempo, di quello che succede in mezzo. Dopo aver visto Robot Dreams September degli Earth, Wind & Fire vi causerà una reazione pavloviana di lacrime degne di una vite tagliata.

Per questo mese è tutto, febbraio ti rinnovo la mia accorata richiesta: abbi pietà.